I

Fortunato e l’azienda agricola zootecnica di Gaudiano di Lavello

A

oltre novant’anni dalla sua scomparsa resta un valido punto di riferimento.

di Michele Traficante

" Ed ecco come egli espresse la sua

opinione: che chiunque sapesse far crescere due spighe di grano o due fili

d'erba, dove non ne cresceva che uno, sarebbe molto più benemerito

dell'umanità, e servirebbe molto meglio il proprio paese, che tutta la genìa

dei politici e dei politicanti messi insieme". Prendendo in prestito quest’espressione da

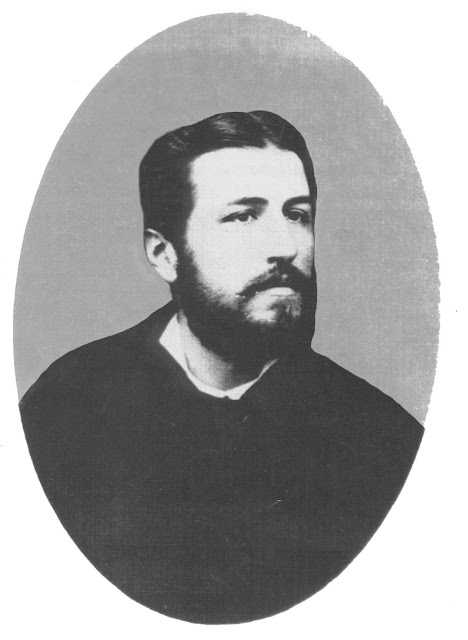

" Viaggi di Gulliver" di Jonathan Swift, Giustino Fortunato

rappresentò il carattere e l'opera del fratello Ernesto.

Fu un pioniere della

rinascita agricola di un'area, quel di Gaudiano di Lavello, già cara alla

malaria per l'infido Aufido, don Ernesto Fortunato, il cui ricordo, a distanza

di quasi ottantacinque anni dalla sua scomparsa, resta vivo in quanti

s'interessano di tecnica e d’innovazione nel campo agricolo.

Apparteneva ad una famiglia - come scrisse

Giustino Fortunato - " immune da quella

infingardaggine di spirito e di cuore, da quel

diritto alla infingardaggine, il quale a lungo formò e costituì il carattere

del nostro proprietario terriero".

La presenza dei

Fortunato a Gaudiano risale alla metà del '700 quali fittuari delle terre concesse loro dai vari vescovi di Melfi.

Nel 1814 acquistarono da un censuario del

Tavoliere alcune terre nella zona di Monte la Quercia. Nel 1818 acquistarono in

enfiteusi perpetua dal Tavoliere di Puglia 237 versure di terre a pascolo nella

Posta di Monte la Quercia. Tra il 1837 e il 1838 acquistarono dai fratelli

Faraone di Rionero 380 tomoli di terreno a pascolo e 50 tomoli di seminativi

ancora nella zona Posta di Monte la Quercia.

Anselmo Fortunato (1782 - 1843) nel 1839

possedeva, sempre a Gaudiano, un fondo denominato "Coppe di

Maltempo". Nel 1839, con atto notarile del 14 maggio, il vescovo di Melfi,

mons. Luigi Bovio, cedette in enfiteusi perpetua ad Anselmo Fortunato tutte le

terre della Mensa vescovile poste nell'ex feudo di Gaudiano e particolarmente

Mezzana, Geggiola, Geggiolella, Valle Principe, Lampeggiano, Maggesaria,

Finocchiaro, Finocchiello, Bosco di Gaudianello. Nel 1842 i Fortunato

acquistarono dagli Spagnoletti di Andria una vasta tenuta di terre a coltura e

a pascolo della estensione di circa 450 versure, che divenne il centro di tutta

l'azienda lavellese. In tale tenuta, intorno al 1851, è iniziata la costruzione

della palazzina residenziale, ricostruita, su progetto dell'arch.Scelzo di

Napoli, da Ernesto Fortunato sul finire del 1800.

I Fortunato operarono in

questa masseria fino al 1861. Dopo tale data, per l'imputazione di connivenza

per i moti legittimisti dell'aprile 1861, Pasquale Fortunato ( 1814 - 1879 ),

scarcerato nel 1861, con i figli Giustino ed Ernesto si trasferì a Napoli, dove

tutta la famiglia rimase fino al 1873.

La masseria di Gaudiano negli anni dal 1870 al

1873 fu tenuta in fitto da Raffaele D'Aloia di Minervino Murge per la soma

annua di 1.205 ducati.

Con l'allontanamento dei

Fortunato da Rionero anche l'azienda di Gaudiano subì un forte degrado con non

lieve pregiudizio delle finanze di famiglia.

Così sul

principio del 1873 Ernesto Fortunato, appena ventiduenne, benché avesse

conseguito nel 1870 la laurea in giurisprudenza ( come il fratello Giustino )

chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dal padre, andò a prendere possesso, per

la diretta conduzione, dell'azienda di Gaudiano " con la visione limpida e

sicura dei nuovi doveri, col deliberato proposito di essere qualcosa, di essere

innanzi tutto se stesso".

E si " inchiodò" a Gaudiano, nella

pestifera Val d'Ofanto, " con la visione limpida e sicura dei nuovi

doveri, col deliberato proposito di essere qualcosa, di essere innanzi tutto se

stesso". Oltre quarant'anni dedicati alla rinascita dell'azienda di

famiglia,

apportando impensabili

innovazioni di cultura e di gestione, facendo dell'azienda modello di Gaudiano

punto di riferimento per tanti studiosi di cose agricole. Egli intuì, innanzi

tutto, che la cerealicoltura estensiva, largamente praticata dalla maggior

parte degli agrari meridionali, non era la carta vincente. Diede vita,

pertanto, ad un notevole settore zootecnico, provando e riprovando incroci con

animali di particolare resistenza e di sicura riuscita. Soprattutto gli ovini (

dai 2000 ai 2500 capi), i suini, i bovini ( Ernesto Fortunato possedeva circa

700 capi da lavoro e da latte allo stato semibrado) costituivano la spina

dorsale dell'impresa. Dal 1876, con un

sapiente lavoro d’incrocio, prima con stalloni purosangue e poi con cavalli da

nolo Hachknej, disponendo di 80 fattrici, ottenne una pregevolissima razza

equina, la Fortunato appunto, ogni anno acquistata in blocco dall'esercito. Non

mancavano mandrie di bufali che pascolavano nelle tenute lungo l'Ofanto. Apportò

innovazioni pure nel campo agricolo. Di pari passo con la ristrutturazione

zootecnica, procedeva l'ammodernamento delle coltivazioni erbacee e arboree.

Introdusse presto l'uso di concimi, di sementi selezionate, di macchine

agricole. Mise a coltura, dopo vari esperimenti, l'erba medica ed altre

foraggiere. Aumentò l'estensione delle tenute con ulteriori acquisti: nel 1890,

la tenuta Scioscia, di 126 ettari per la captazione, tramite acquedotto, di

acque sufficienti alle necessità dell'azienda; nel 1895, la tenuta Spagnoletti,

contigua a Scioscia, di 89 ettari pagata 104.604 lire ad ettaro perché in essa

passava la strada provinciale Lavello- Minervino; nel 1909, le tenute Falcone,

Casa Colonica, Tratturiello, di 163 ettari pagate 10.000 lire circa l'ettaro;

nel 1911, la tenuta Coppicelle di Todisco di circa 202 ettari.

Ernesto Fortunato

istaurò rapporti inusuali, per quei tempi " boriosi e crudi ",

con i lavoratori. In

mezzo ai braccianti, a cui a mensa offriva pane bianco " inappagato e

secolare loro sogno", egli stava da "maestro e compagno e alla sua

tavola, abitualmente, erano solito sedere i soprastanti. Cordiali e mansueti

erano con lui i braccianti minervinesi, che pure avevano fama di irrequieti e

violenti. Erano note le pratiche contrattuali che egli intratteneva con i suoi

lavoratori. Anzitutto la consuetudine, tradizionale nella famiglia, di

pensionare i propri dipendenti con uno stabile rapporto di lavoro e addetti sia

alla gestione delle case e del patrimonio, sia alla lavorazione dei terreni,

quando non fossero più abili al lavoro. Ma soprattutto c'era la corresponsione

di salari relativamente più elevati che in ogni altra parte della Basilicata. A

Gaudiano i salariati fissi annui erano circa 80 e provenivano da Minervino

Murge e da Lavello, i primi stabilmente residenti nell'azienda. I braccianti

avventizi, specie nei periodi di punta, raggiungevano le mille unità. Ma non si

preoccupava solo delle necessità materiali dei suoi dipendenti don Ernesto, ma

anche del loro elevamento morale e spirituale. A parte la somministrazione

massiccia del chinino contro la malaria (acquistato a proprie spese dalla

farmacia Kernot di Napoli), i fratelli Fortunato, nel 1899, fecero costruire,

nei pressi della palazzina residenziale, una graziosa chiesetta (arch. Gustavo

Scelzo di Napoli) dedicata a San Pasquale Baylon, a ricordo del padre,

solennemente benedetta l'8 giugno 1900 dall'allora vescovo di Melfi e Rapolla,

mons. Giuseppe Camassa, per la regolare celebrazione delle funzioni religiose.

Qui, nel 1902, potette

ricevere il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Zanardelli, fra le

piante bonificate, il gran bosco di Gaudiano infoltito, le mandrie

ricostituite, i campi verdeggianti di colture antiche o di nuovissimo

esperimento, gli ampi caseggiati adibiti ad abitazione dei coloni o a deposito

degli attrezzi agricoli o a depositi, e le nuove cantine e, infine, nuovi volti

dei contadini.

Infaticabile,

don Ernesto, viveva per la sua azienda e non si risparmiò per assicurare

continuo progresso e miglioramento del patrimonio di famiglia, consentendo a

don Giustino di dedicarsi agli studi e alla politica. " Gran merito il mio

- confessava il grande meridionalista rionerese - studiare, viaggiare, andare a

Roma, sedere in una poltrona a Montecitorio, fare il signore. Il merito è di

mio fratello Ernesto e alla gente che lavora con lui a Gaudiano. Mio fratello,

sì, laggiù, solo nella steppa...".

Uomo schivo, libero,

tutto preso dal suo impegno di agricoltore "illuminato", don Ernesto

rifiutò onori e incarichi prestigiosi. Nel 1896, ricusò di essere commissario

del Banco di Napoli; nel 1900 di essere senatore su proposta di Salandra; nel

1906 col Gianturco, ministro dei Lavori pubblici, quella di membro del

Consiglio delle ferrovie dello Stato; nel 1912, su proposta di Francesco

Saverio Nitti, ministro dell’agricoltura, la nomina di cavaliere del Lavoro.

Questo fu l'uomo che

rigenerò la langa malarica della Valle d'Ofanto e che venne a mancare il 6

dicembre 1921 per un male incurabile all'occhio sinistro che lo costrinse, nel

1913, ad abbandonare la sua Gaudiano, ove era appena morto all'improvviso il

fratello Luigi (1857 - 1913), l'unico dei fratelli a prendere moglie (sposò

nel 1880 Isabella Giusso, da cui ebbe il figlio Pasquale, morto ad appena 5

anni e la figlia Antonia che sposò il principe Antonio Alliata di Palermo).

Dopo la sua morte fu

compianto ed onorato da molte personalità e dal popolo minuto che riconobbero

in Ernesto Fortunato un benefattore, un vero galantuomo, un vero signore.

Il consiglio comunale di

Rionero in Vulture, con delibera n° 39 del 26 aprile 1925, a riconoscimento

degli alti meriti dell'illustre concittadino, intitolò la strada, già

Savonarola, che rasenta il giardino del palazzo, già Savonarola, ad Ernesto

Fortunato. La targa stradale, nel 1946, sindaco Michele Preziuso, per una

pretesa rivalsa proletaria, giudicando Ernesto Fortunato, un gretto "

terriero", venne asportata e la strada intitolata a Giacomo Matteotti.

Nello stesso anno anche la locale scuola di avviamento professionale a tipo

agrario, già intitolata a Mauro Di Battista, ufficiale della Milizia distintosi

e perito nella guerra d'Africa nel 1935, venne intitolata a Matteotti.

Nel 1952, la maggior

parte della tenuta di Gaudiano, dell'estensione di circa tremila ettari, fu

espropriata dall' Ente Riforma e assegnata a diversi coloni. Il centro residenziale e circa 200 ettari

dell'azienda rimasero agli eredi Alliata, i quali, circa 70 anni fa, vendettero

ad alcuni privati cittadini di Lavello che si sono letteralmente spartiti i

vari locali della palazzina che il caro " piccolo santuario" di don

Giustino.

Commenti

Posta un commento